En el fondo de toda ciencia late un sueño. Y en el fondo de toda técnica, una tentación. Desde que el ser humano encendió el primer fuego, el gesto prometeico de robar un secreto divino para ponerlo al servicio de los mortales se repite con nuevas formas y nuevas herramientas. Hoy, en la era de la biotecnología, ese fuego se manifiesta en laboratorios que editan genes, regeneran tejidos y programan células. Pero el sueño sigue siendo el mismo: vencer a la muerte.

El filósofo Hans Jonas, en El principio de responsabilidad, advirtió que la técnica moderna había roto la antigua alianza entre el hombre y la naturaleza. Allí donde antes existía un límite —biológico, ético, temporal— ahora se abre una frontera indefinida. La biotecnología no se conforma con curar; aspira a rediseñar. No busca prolongar la vida, sino reinventarla. En ese gesto, de resonancia prometeica, la humanidad se coloca en el lugar de los dioses.

El nuevo fuego

Prometeo robó el fuego para liberar al ser humano de su impotencia. La biotecnología, al manipular el código genético, roba un fuego distinto: el del diseño de la vida. Desde que CRISPR-Cas9 permitió editar el ADN con una precisión inédita, la posibilidad de «corregir» la naturaleza dejó de ser una metáfora. Jennifer Doudna, una de sus creadoras, confesó haber soñado con una figura semejante a Frankenstein que la interrogaba: «¿Qué has creado?». En esa pesadilla se condensa la vieja culpa prometeica: la conciencia de haber cruzado un umbral.

El filósofo alemán Peter Sloterdijk ha descrito este salto como el paso del homo faber al homo geneticus. Ya no producimos herramientas, sino seres. Si la modernidad se definió por el dominio de la naturaleza exterior, la biotecnología inaugura una modernidad interior: el dominio sobre la naturaleza humana misma.

Pero toda conquista tiene su sombra. Como recordaba Heidegger, la técnica no es solo un medio, sino una forma de desvelamiento del mundo: transforma lo que toca en «fondo disponible», en recurso. Cuando aplicamos esa lógica a la vida, la vida misma se convierte en materia prima.

La biotecnología actualiza el gesto prometeico: ya no domina la naturaleza; más bien, la rediseña. Entre el sueño de vencer la muerte y la tentación de ocupar el lugar de los dioses, la técnica abre una frontera ética donde la vida misma se convierte en objeto de fabricación

El sueño de la inmortalidad

Nada revela mejor la ambición prometeica de nuestra época que la obsesión por derrotar a la muerte. Silicon Valley, ese nuevo Olimpo sin dioses pero lleno de profetas, invierte millones en laboratorios que prometen rejuvenecer células, copiar conciencias o reprogramar el envejecimiento. Peter Thiel y otros apóstoles del transhumanismo financian proyectos que pretenden «curar la muerte» como si fuera una enfermedad técnica.

Yuval Noah Harari lo anticipó en Homo Deus: el ser humano ya no busca salvación, sino actualización. La religión del futuro será biotecnológica; y su credo, la inmortalidad. Pero, como advirtió Hannah Arendt, al intentar conquistar el cielo, los seres humanos corren el riesgo de perder la Tierra. La búsqueda de la inmortalidad podría ser la forma suprema del olvido de lo humano: negar la finitud que da sentido a toda experiencia.

La promesa transhumanista de vencer la muerte convierte la finitud en un fallo técnico

Entre la biología y la teología

El mito prometeico no es solo un relato de rebelión, sino también de castigo. Prometeo es encadenado a una roca y su hígado devorado cada día por un águila: símbolo de la regeneración perpetua y del sufrimiento cíclico. Quizás la biotecnología encierre el mismo destino: la posibilidad de recomponernos infinitamente, pero sin redención.

Desde la teología, la muerte nunca fue un error que debía corregirse, sino una frontera que otorga forma a la existencia. El cristianismo la entendió como el lugar donde el tiempo se abre a lo eterno; el pensamiento oriental, como la disolución del ego en el flujo de la vida. La biotecnología, en cambio, la traduce en un fallo de replicación celular. En esa sustitución del misterio por el algoritmo, el ser humano se vuelve su propio dios… pero también su propio laboratorio.

Nietzsche ya había anunciado la muerte de Dios como la liberación del ser humano moderno, pero lo que no imaginó fue que esa muerte traería consigo el nacimiento del ingeniero genético. Si el Übermensch nietzscheano buscaba crear nuevos valores, el poshumano actual busca crear nuevas formas de vida. En ambos casos, el impulso es el mismo: trascender la condición humana.

SI TE está gustando ESTE ARTÍCULO, TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR…

El límite como lugar de sentido

Sin embargo, tal vez sea la conciencia del límite lo que realmente nos define. Simone Weil escribió que «toda perfección pertenece al orden de lo finito». Es en la fragilidad donde el amor, la memoria y la ética adquieren peso. Una vida sin fin sería, como temía Borges en «El inmortal», una condena a la repetición vacía. Si nada termina, nada importa.

La biotecnología promete borrar la frontera entre curar y crear, entre vivir y diseñar, entre morir y actualizarse. Pero, como advierte el filósofo italiano Giorgio Agamben, cuando la vida se convierte en objeto de gestión biopolítica, corre el riesgo de perder su sacralidad. Lo que está en juego no es sólo la duración de la vida, sino su sentido.

El nuevo Prometeo

Tal vez el mito no haya vuelto: nunca se fue. Cada vez que una civilización ha creído dominar el fuego —sea este físico, nuclear o genético— ha despertado las fuerzas que ese fuego contenía. Frankenstein, la criatura de Mary Shelley, fue ya una lectura moderna del Prometeo científico. Hoy, ese mito se reactualiza en cada tubo de ensayo donde se promete una humanidad mejorada.

Pero ¿qué significa «mejorar» al ser humano? ¿Qué criterio de perfección guía a quienes buscan eliminar el envejecimiento, aumentar la inteligencia o eliminar el dolor? La ética biomédica contemporánea, desde Hans Jonas hasta Martha Nussbaum, recuerda que no todo lo técnicamente posible es moralmente deseable. El problema no es solo qué podemos hacer, sino qué deberíamos hacer.

Al traducir la muerte en fallo técnico, la biotecnología borra el límite que da sentido a la existencia y convierte la vida en objeto de diseño y gestión

La responsabilidad como nuevo fuego

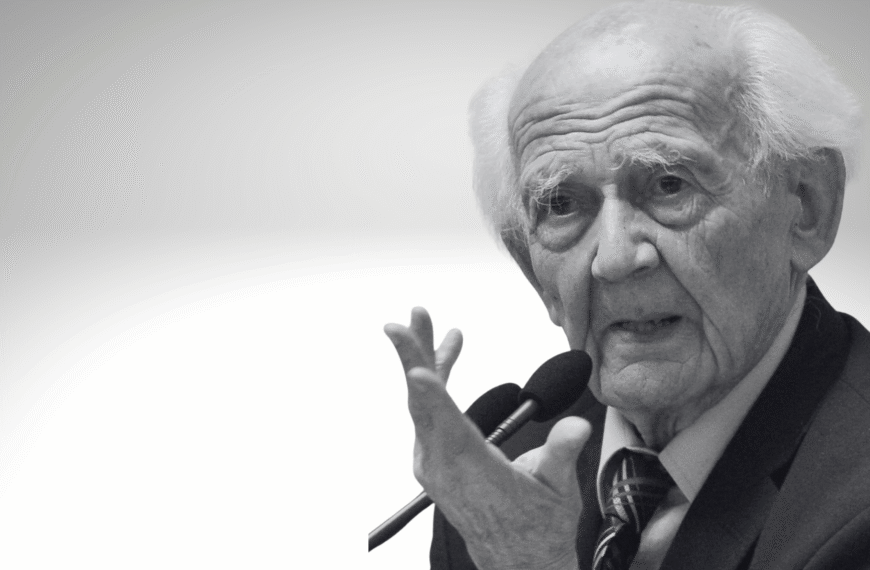

Si algo enseña el mito es que el conocimiento exige responsabilidad. Prometeo no fue castigado por su inteligencia, sino por su hybris: por olvidar que todo poder sin límite termina devorando a su creador. Frente al entusiasmo tecnófilo, Jonas proponía un «principio de prudencia»: actuar siempre de modo que los efectos de nuestras acciones sean compatibles con la permanencia de la vida humana sobre la Tierra.

La biotecnología, como el fuego, puede calentar o destruir. No se trata de renunciar al progreso, sino de devolverle su dimensión ética. Quizás el verdadero desafío no sea prolongar la vida, sino aprender a vivir mejor, con conciencia de nuestra fragilidad.

Epílogo: la inmortalidad de lo humano

Morir no es un error que deba ser corregido, sino una condición que nos hace humanos. La finitud nos obliga a elegir, a amar, a crear sentido. En la promesa de la inmortalidad tecnológica se esconde, paradójicamente, el riesgo de olvidar lo que nos hace dignos de vivir.

El filósofo francés André Comte-Sponville decía que «la sabiduría consiste en aceptar que somos mortales, y aun así amar la vida». Tal vez esa sea la verdadera inmortalidad: la que no se mide en tiempo, sino en intensidad. Prometeo robó el fuego para que los humanos pudieran vivir. No para que dejaran de morir.

Sobre el autor

Antonio Guerrero Ruiz es filósofo, escritor y divulgador cultural español nacido en Huelva (España) y residente en El Ejido (Almería, España) desde 2005. Su obra abarca tanto la filosofía académica como la práctica, con un enfoque en la ética, la hermenéutica y la filosofía aplicada. Es conocido por su compromiso con una filosofía activa y accesible, orientada a la transformación social y la reflexión cotidiana.

Deja un comentario