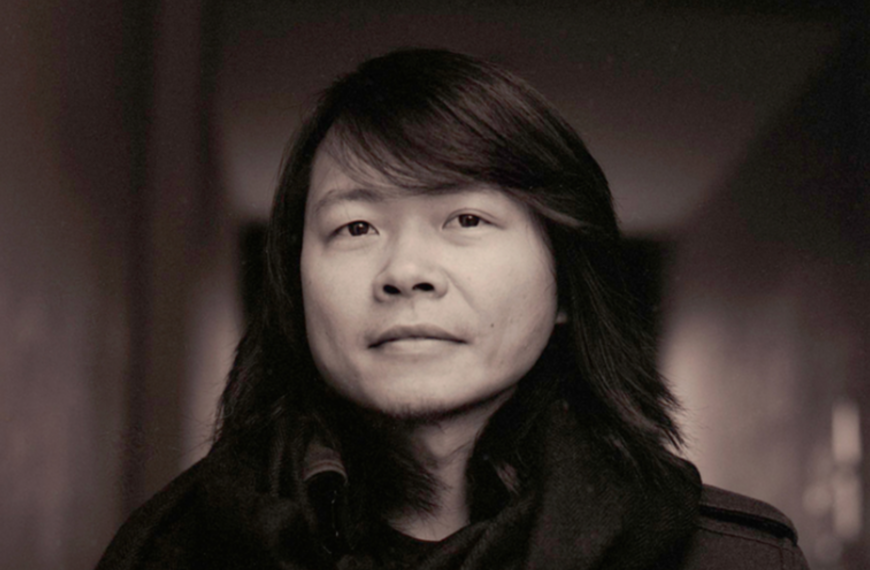

«No lo es en un sentido excluyente», afirma esta experta en la cuestión identitaria que le ha echado horas de estudio y de vida. Julieta Piastro creció en México y se trasladó a Barcelona para ser pionera en la enseñanza de la multiculturalidad y la interculturalidad. Acaba de publicar Los lenguajes de la identidad en Herder, donde, a partir de su trayectoria –y al contacto con autores como Freud, Austin, Wittgenstein o Marx–, explica los diversos lenguajes con los que se construyen las identidades.

Por Pilar G. Rodríguez

Y muy pronto, de niña, Julieta Piastro (Ciudad de México, 1960) descubrió que el lenguaje era capaz de hacer cosas, abrir y relacionar mundos. Y no fue por Austin ni Wittgenstein, todavía no, sino gracias a la señora Antonia, por ejemplo, la última persona a la que Piastro enseñó a leer y a escribir, y de la que aprendió que «la palabra representa la posibilidad de construir una nueva vida». De la experiencia de la alfabetización que narra al comienzo de su obra Los lenguajes de la identidad. La subversión como creación, Piastro salta al pensamiento de Paulo Freire y su propuesta educativa. Y entonces ya sí vinieron algunas lecturas de Locke, Rousseau, Neill, y al fondo del camino de su interés por la filosofía –y más en concreto, de la filosofía del lenguaje– aguardaba Wittgenstein. Gracias a él descubrió «que las palabras son mucho más que signos gramaticales, que el lenguaje le da vida al ser humano y que le permite imprimir sentido a su realidad y significado a su existencia». Y así, al hilo de grandes nombres (y otros igualmente grandes aunque no tan conocidos), es como Piastro va recorriendo los lenguajes del yo, de la inmigración, del cuerpo, de la historia y de la ficción hasta armar un compendio de todo lo que da lugar a la identidad, a las identidades, esa noción compleja pero indispensable a la hora de acercarse al pensamiento del siglo XX y de lo que llevamos de este. Por ahí, por la teoría y sin esquivar ni la realidad ni la práctica identitaria, empezamos la charla con esta historiadora, profesora de Pensamiento Contemporáneo y de Interculturalidad en Blanquerna (Universitat Ramon Llull, Barcelona).

La identidad es un tema filosófico relativamente nuevo que, de repente, no solo pasa a tratarse, sino a ser fundamental en la última parte del siglo XX. ¿Qué lo hace explotar?

La cuestión identitaria reaparece con fuerza en la última década del siglo XX, no solo en la filosofía, sino también en la literatura y en la sociología, porque las viejas concepciones de la identidad muestran su ineficacia explicativa, son incapaces de dar cuenta de la complejidad de las identidades contemporáneas.

Deja un comentario