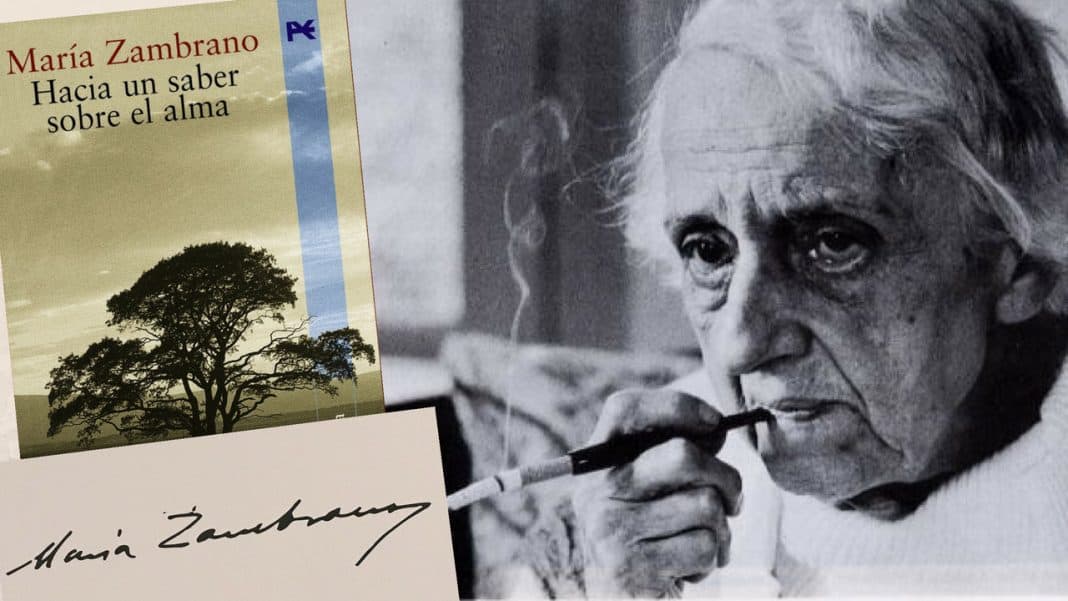

El pensamiento de la malagueña María Zambrano (1904-1991) siempre fluctuó, ya desde sus primeros pasos, entre la filosofía y la poesía, entre la necesidad de ofrecer un enclave racional del mundo y el anhelo de no dejar nunca de lado la vertiente creativa y fecunda mediante la que se despliega la realidad, no sólo la humana. Si bien vivieron periodos distintos de la historia de España, podemos situar a Miguel de Unamuno (1864-1936) y a María Zambrano en una línea pareja de pensamiento, cuyo cometido principal –aunque desde luego no exclusivo– sería el de declarar la cercanía y parentesco directo entre filosofía y poesía, rescatando de un sospechoso y flagrante olvido cierta sabiduría poética que podemos rastrear en los orígenes mismos de la filosofía. No en vano la propia Zambrano, así como antes Friedrich Nietzsche (1844-1900), mostraron especial interés por el pensamiento de los presocráticos, por los albores de la tarea viva, activa y enriquecedora del pensar.

Poetas y filósofos

Poetas y filósofos son, en este sentido, casi gemelos, si es que no son la misma cosa. Zambrano reivindicó el poder de la metáfora como original y asombrosa herramienta mediante la que nos es permitido percibir emocionalmente el complejo entramado de las relaciones presentes en la realidad. Por eso, la metáfora –rica en sentido y extraña a la abstracción, a la fría racionalización– se opone al hieratismo y la sequedad del en ocasiones aséptico e insuficiente concepto. En Hacia un saber sobre el alma, Zambrano muestra su nostalgia por aquellos tiempos en los que, “en sus momentos de mayor esplendor, la Razón no hubo de temer ante estas metáforas que podemos llamar fundamentales”. Lejos de excluir el logos, la razón, Zambrano considera que, al contrario, cualquier discurso racional se encuentra colmado desde el principio por una interpretación previa de la realidad, una interpretación que es siempre simbólica, sentimental. De ahí que escribiera, decidida:

«El sentir nos constituye más que ninguna otra de las funciones psíquicas; diríase que las demás las tenemos, mientras que el sentir lo somos (Para una historia de la piedad)».

El pensamiento de María Zambrano fluctuó entre la necesidad de ofrecer un enclave racional del mundo y el anhelo de no dejar nunca de lado la vertiente creativa y fecunda mediante la que se despliega la realidad, no sólo la humana

En este punto, Zambrano recoge el legado orteguiano del raciovitalismo y lo supera: el filósofo madrileño se habría quedado corto en sus investigaciones. En opinión de la malagueña, es necesario acceder a las secciones menos conscientes, más oscuras e inexploradas del ser humano, a la vez que ascendemos a lo “supraconsciente”, a la relación con lo divino, aspectos y vetas del pensamiento que Ortega desechó y que incluso censuró (denominó “mistagogos” a quienes pretendían superar la región de la experiencia). Un asunto frente al que la alumna se rebeló sin tapujos al maestro con muy bellas palabras:

«Hace ya años sentí que no eran “nuevos principios ni una Reforma de la Razón”, como Ortega había postulado en sus últimos cursos, lo que ha de salvarnos, sino algo que sea razón, pero más ancho, algo que se deslice también por los interiores, como una gota de aceite que apacigua y suaviza, una gota de felicidad. Razón poética… es lo que vengo buscando».

Músicos

No sólo los poetas y los filósofos, sino también los músicos entienden y hacen entender de manera privilegiada los mecanismos por los que el mundo se hace carne y se desarrolla. La propia María Zambrano se autocatalogó en De la aurora como una pensadora de raigambre “órfico-pitagórica”. Tanto el mítico Orfeo como los pitagóricos están ligados, desde sus orígenes, al componente musical de la realidad, que encierra, a partes iguales, un elemento racional (armónico-apolíneo) y un elemento poético-irracional (melódico-dionisíaco). Del primero de ellos, y a través de la ciencia, el ser humano ha extraído, con más o menos o menos esfuerzo, un conocimiento que le ha permitido no quedar desvalido en su lucha por la existencia e incluso mejorar sus condiciones de vida. Aunque, apunta Zambrano, también la ciencia destapa y libera lo oculto de la materia, por lo que el proceso científico es, igualmente, un proceso poético-creador. El segundo de los elementos, el poético-irracional, nos muestra la importancia del factor trascendente de todo acontecer: la seguridad de que, en todo cuanto ocurre, siempre permanecerá una parte velada; hay algo, un resto, que siempre se resiste a ser explicitado de una vez por todas, pues toda realidad es inagotable, nos rebasa: “su verdad no es nunca verdad conquistada, verdad raptada, violada; es revelación graciosa y gratuita, razón poética”. La filosofía de Zambrano es, como ninguna otra, una filosofía que permanece fiel al misterio de la experiencia como inextinguible acontecer.

En todo cuanto ocurre, siempre permanecerá una parte velada; hay algo que siempre se resiste a ser explicitado de una vez por todas, pues toda realidad es inagotable, nos rebasa

Hay que tener en cuenta que, desde muy joven, María Zambrano sintió la vocación musical, a la que, según nos cuenta ella misma en Delirio y destino, su padre se opuso por no considerarla una “ocupación seria”. Aunque finalmente se decantó por la filosofía, disciplina que la atrajo desde muy pronto, la truncada posibilidad de dedicarse a la música provocó una de las primeras crisis espirituales en Zambrano, a la que, en sus palabras, le hubiera gustado “estudiar piano y ser concertista”. A este respecto, contamos con un entrañable documento biográfico de la etapa segoviana, relatado por un familiar cercano –Rafael Tomero Alarcón–, que merece la pena reproducir por entero: “Seis años tendría ya la criatura cuando la madre, doña Araceli, la llevaba a los conciertos que se daban en el Quiosco de la Plaza Mayor en el Teatro Cervantes, hasta el punto de que su ilusión mayor fuera llegar a ser una virtuosa del piano. Díjole entonces don Blas, su padre, que eso no podía ser porque él no podía dejarle rentas para vivir y, ciertamente, eso del piano no le permitiría vivir. Y entonces la niña María, que algo ya debía saber de la Academia de Platón, le dijo a su padre que quería aprender geometría para estudiar filosofía, a lo que el padre le contestó: ‘Pues con eso, hija mía, tampoco se puede llegar muy lejos, pero sea’” (“‘Ser de soledades’: María Zambrano niña y adolescente”). Obediente, aunque muy a su pesar, María se desentendió de la vía profesional de la música, y nos cuenta que, por “descarte de todo lo demás”, se inclinó por estudiar filosofía. En cualquier caso, nunca abandonaría su gusto por la música, tampoco en su exilio, un gusto que cultivó acudiendo a numerosos conciertos y departiendo con personalidades muy plurales sobre diversos asuntos que enriquecieron “musicalmente” su propio pensamiento.

Aquel inicial encontronazo con las asperezas de la existencia hizo que Zambrano juzgara que la tarea que debe proponerse el pensar, la reflexión y, por consiguiente, la filosofía, es la de “saber de oído”, o lo que es lo mismo, dejar hacer a la contemplación en la que, poco a poco, emerge la verdad. La filosofía es un saber musical, un saber que se deja escuchar en las honduras del ánimo, del sentimiento, y que emerge hasta la razón, que intenta comprender los efluvios emocionales, irracionales y en definitiva poéticos –creadores– de la realidad. Sólo a través de este proceso es como el pensamiento se hace germen y semilla. La reflexión ha de permitir la emergencia de una quietud silenciosa (de una música silenciosa, cantada en notas silentes pero elocuentes) en la que el alma vuela y se libera de la angosta prisión del concepto.

La filosofía es un saber musical, un saber que se deja escuchar en las honduras del ánimo, del sentimiento, y que emerge hasta la razón

Esta simbiosis entre música y filosofía (y poesía) hizo preguntarse a Zambrano en sus Notas de un método: “¿Será el músico, y no el filósofo, el protagonista de la cultura en Occidente?”, lo que recuerda a aquellas inmortales palabras de Arthur Schopenhauer (1788-1860), que más tarde certificaría Richard Wagner (1813-1883): “El compositor revela la naturaleza más recóndita del mundo”. Más aún, escribe Zambrano que “la música del pensamiento sobrepasa”, en tanto que lo enhebra, “el ir y venir de la memoria”. Si “los símbolos son el lenguaje de los misterios”, como leemos en El hombre y lo divino, el componente musical de la realidad permite hilar y ordenar el desarrollo de nuestra psique, a medida que ésta va tejiendo su contacto con el mundo. La música une lo que, en un principio, estaba separado, y lo hace en y a través de nuestro pensamiento, que acoge la abundancia y variedad de cuanto ocurre. La música tiene, por tanto, una función genealógica y del todo fundamental: reunir lo diverso en una unidad con sentido. El pensamiento musical, en fin, otorga un sentido a lo vivido.

Deja un comentario