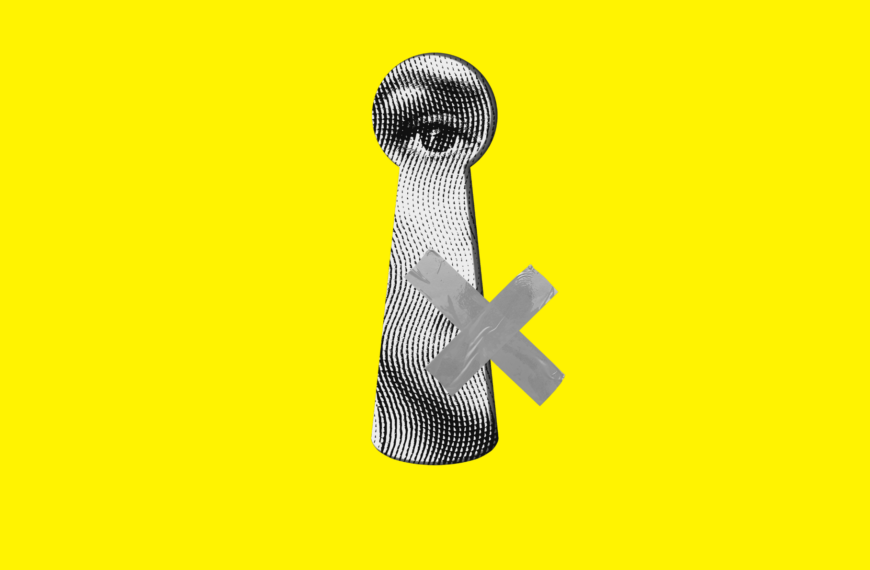

En el paisaje de la filosofía moral contemporánea, pocos experimentos mentales han generado tanto debate, investigación y aplicación práctica como el dilema del tranvía. Es un dilema sencillo: un tranvía fuera de control se dirige hacia cinco personas y podemos salvarlas desviando el vehículo hacia una vía donde matará a una sola persona.

Sin embargo, y a pesar de su sencillez (o precisamente por esta), ha trascendido sus orígenes académicos para convertirse en un paradigma interdisciplinario que ilumina tensiones fundamentales en nuestro pensamiento ético. Su potencia radica en la manera en que condensa preguntas filosóficas clásicas: ¿es lícito hacer daño a uno para evitar un mal mayor?, ¿pueden justificarse los fines por los medios?

Deja un comentario