«No veo más que un mundo que eternamente devora, que eternamente tritura y rumia»

Goethe, Las penas del joven Werther1

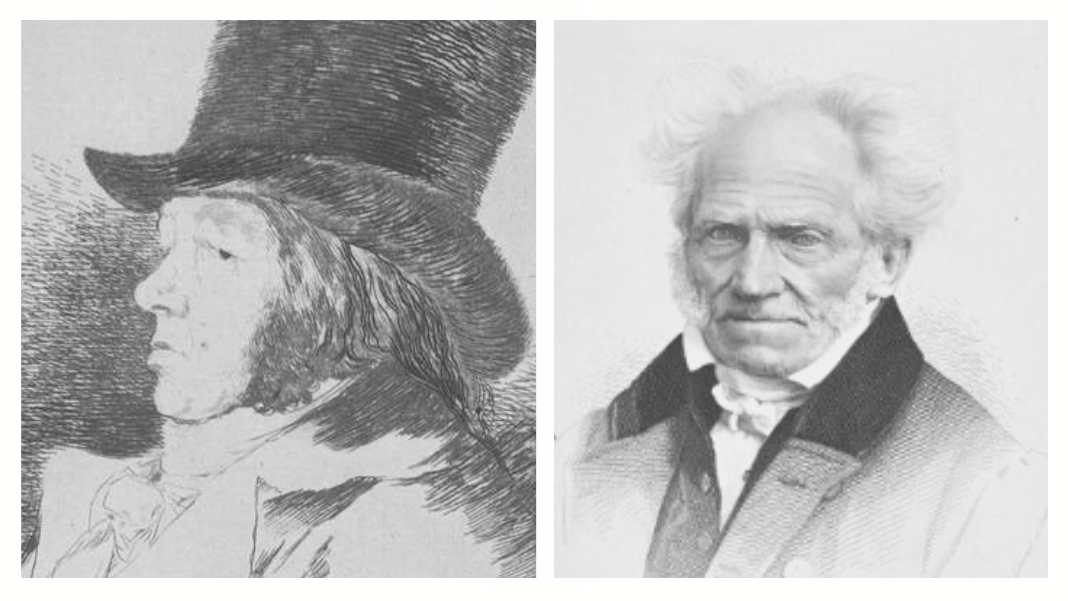

Si habláramos al modo de Schopenhauer, diríamos que el pintor y el filósofo no tienen nada en común en cuanto a su realidad fenoménica, pero que se asemejan asombrosamente cuando los consideramos desde la perspectiva (precisamente esa perspectiva que se sustrae a cualquier perspectiva del entendimiento) de la cosa en sí, esto es, de su realidad metafísica.

No se refiere este «enraizamiento» común al hecho de que el filósofo pesimista tuviera alma de artista (Safranski se refiere a Schopenhauer como «el filósofo de los artistas», el cual, frente a Hegel, siempre consideró el arte como una forma más adecuada de expresión de la verdad que los áridos conceptos), o a que a Goya se le pueda considerar el más filósofo de los pintores (está superado ya el viejo prejuicio de Ortega y Gasset de un Goya «ebanista» medio analfabeto que tenía un talento innato para la pintura).

Hablo de raíces, de honduras, de oscuridades. Uno traduce en imágenes lo que el otro vierte en conceptos, pero se trata de un fondo común hecho de noche, de sueño y de deseo; unas profundidades que el filósofo y el pintor no tratan de explicar, sino que tratan de comprender, y de comprenderlas desde dentro, experimentándolas en sí mismos, en la inmediatez de sus cerebros febriles y de sus cuerpos dolientes. Me los imagino como dos hermanos siameses unidos por el espinazo de un mismo afán. Una palabra esta, «afán», certera como pocas, pues tan bien conviene a la vida: nos habla de solicitud, de empeño, de pretensión, de pasión y anhelo vehemente. Pero esta acepción, que es la cuarta en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, nos remite siempre a la segunda: «fatiga, penalidad, apuro». Para ambos el querer (wollen, cuando se piensa en alemán) es la médula ósea de las que nacen las células que nos van a dar la vida y, con ella, el dolor. Para ambos también el arte, la obra, es uno de los escasos alivios contra el dolor de existir.

Podemos comenzar este artículo en el año 1823. Mientras Schopenhauer, confinado en su habitación, se restablece de una dolencia de oído (una afección nerviosa que le retendrá en su casa durante un largo año)2, Goya está acabando de pintar con tintes sombríos su Quinta del Sordo sobre el revoco de las paredes de su alma, sin hacer ninguna concesión, de la manera más descarnada, al secco. Aunque pronto abandonará el viejo caserón para desterrarse en Burdeos, el artista (como el filósofo) ha tenido tiempo para mirar largamente a los ojos de la noche.

Ahora bien, ¿qué se aparece cuando miramos con lucidez a la oscuridad? Monstruos. Los monstruos de la voluntad; más exactamente, de la voluntad tal como toma conciencia en el hombre, en la forma de esa mixtura de deseo y fantasía que siempre deja un regusto amargo de dolor.

Uno traduce en imágenes lo que el otro vierte en conceptos, pero se trata de un fondo común hecho de noche, de sueño y de deseo. Me imagino al pintor y al filósofo como dos hermanos siameses unidos por el espinazo de un mismo afán

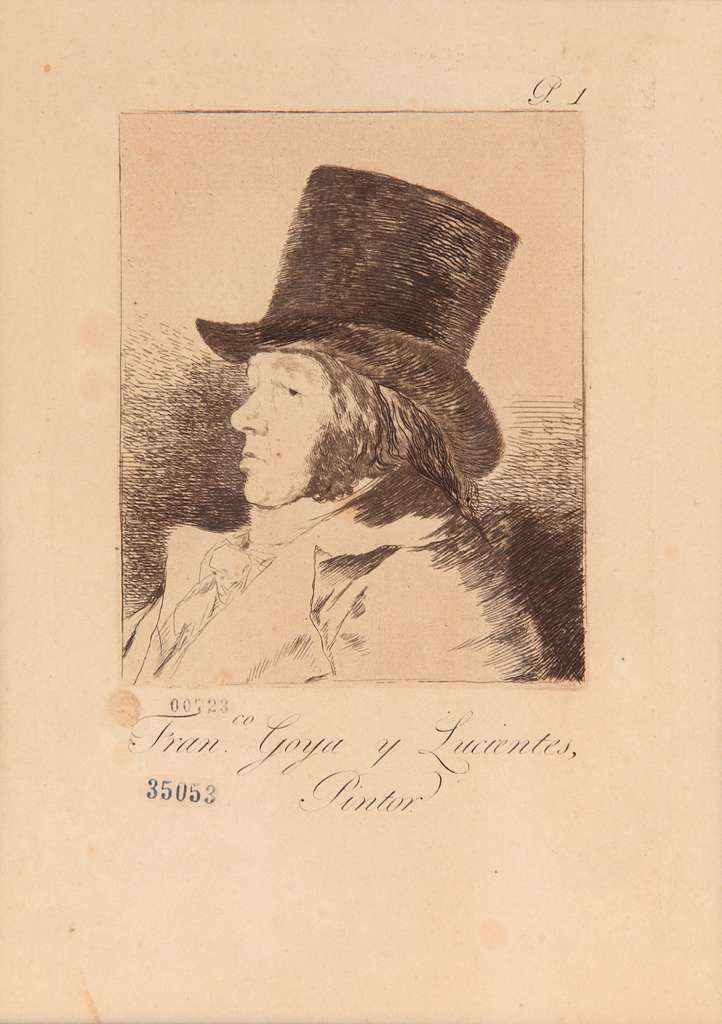

«Francisco de Goya y Lucientes, pintor»

El joven Goya, como buen ilustrado, quiso conjurarlo. Nosotros hemos heredado esa pretensión tan contemporánea de considerar el dolor como una ilusión, o de expulsarlo a la periferia de la vida «en provecho —como escribe Ernst Jünger en su opúsculo Sobre el dolor— de un mediano bienestar». El Goya de los Caprichos todavía cree en la labor liberalizadora de la razón y, subido a los andamios de la sátira, aún pretende vencer el dolor como si fuera un prejuicio que la razón puede rebatir. Pero el enfermo que en 1820 se retrata con su médico (Instituto de Arte de Minneapolis) sabe ya que el dolor es un componente necesario de la vida.

En su carne doliente, nuestro pintor ha sentido cómo se concentraba toda la espesura y la densidad del ser. Pero también en las corridas de toros, las cuales le sugieren a Jünger «un antiquísimo culto de la tierra, la legalidad ritual encubriendo y expresando la auténtica impresión de dolor»3. Lo ha visto alcanzar las más altas cotas de crueldad y barbarie en los campos de matanza de la guerra. Un dolor sin rostro; un dolor disfrazado de máquina (visualicemos esos maquinales soldados sin rostro del pelotón de la obra de los Fusilamientos del 3 de mayo). Implacable, indiferente como el virus al destruir una vida, da igual si se trata de la vida de un zafio que de la de un alma genial. Ninguna atención presta el coronavirus a nuestros órdenes de valores. Como escribe Ernst Jünger, «al escuchar juntas y relacionadas las palabras dolor y mecánica, nuestros oídos se sienten escandalizados; ello se debe a que la persona singular se afana por relegar el dolor al reino del azar, a una zona eludible, de las que puedes escapar»4.

«Esto es peor»

Pero «el acoso del dolor es seguro e ineludible». Y no podemos escapar. No hay aquí rastro alguno de esa ironía romántica que bascula entre la identificación y el distanciamiento con respecto a un mundo que el artista o poeta acaba siempre trascendiendo. De aquí no se sale sino descendiendo, hundiéndose con el perro de las Pinturas negras, enterrándose con el muerto, encerrándose con la noche. Confinándose, por de pronto, en esos espacios de reclusión que en el imaginario de Goya toman la forma de cárceles y de casas de locos.

Estos «mirones», estos contempladores estéticos también sucumben a la ilusión (¿es posible sustraerse a esta ilusión?) de un lugar robado al dolor; la ilusión del arte de ver el mundo como si lo hubieran abandonado ya. Pero en el pintor aragonés hay menos autocomplacencia que en el filósofo alemán. Schopenhauer se postula continuamente como espectador y testigo; Goya suele escribir a pie de sus dibujos expresiones del tipo «yo lo vi». El pintor también tiene algo de esa «visión de la montaña» a la que aspira Schopenhauer desde que, siendo aún un muchacho, ascendió a las montañas que se levantan sobre Chamonix; esa mirada alpina del que contempla el mundo debajo de sí, en el valle donde la humanidad se convierte en hormiguero, pero al permanecer en el borde del abismo no puede sobreponerse al vértigo y convertirse en «ojo puro», en ese ojo estético del mundo liberado gracias al arte de las cadenas de la voluntad.

El Goya de los Caprichos todavía cree en la labor liberalizadora de la razón y, subido a los andamios de la sátira, aún pretende vencer el dolor como si fuera un prejuicio que la razón puede rebatir

«Disparate de carnaval»

Más que desde arriba, el pintor contempla «el mundo por de dentro», como diría Quevedo, y descubre que «todo es figura». Solo un sordo puede aislarse de la sociedad de los hombres para verla como lo que es, una representación teatral, un grotesco y absurdo carnaval en el que se repiten siempre los mismos personajes con idénticas intenciones, pues a la postre todos son arrastrados por las mismas pasiones, formando un torbellino humano que no hace sino compartir el apremio y el frenesí de todo lo que existe. Los ensacados y los peleles de Goya recuerdan a esos «productos manufacturados de fábrica» de los que habla Schopenhauer, a esos «gusanos bípedos»5 poseídos por el miedo y por el deseo, pollos desplumados por las mujeres y consolados por las vanas certidumbres de la fe.

«Disparate femenino»

Las muecas grotescas de la envidia, de la codicia, del deseo sexual se repiten en estos mascarones de la humanidad promiscua. Los genitales, destacados siempre por el pintor aragonés, se convierten también para el filósofo en «el genuino foco de la voluntad». Pero hasta la naturaleza inorgánica participa de este pansexualismo que se apodera de todas las cosas; de este impulso ciego sin propósito ni finalidad que el alemán conceptualiza como voluntad: pura inmanencia devoradora de sí misma.

«Disparate del caballo raptor»

He aquí juntas algunas de las imágenes favoritas de Schopenhauer: el mundo como un gigantesco teatro, o mejor, como un sueño interminable soñado por un monstruo devorador y feroz (por la insaciable y monstruosa voluntad de vivir). Todas las piruetas del deseo, todas las metamorfosis de este anhelo «lleno de furia y ruido» son posibles en este demencial escenario. Pero nada se esconde detrás del telón. «Sueños» llama Goya en alguna ocasión a estos disparates. Pero no hay forma de despertar de este sueño circular; no podemos despertar de este sueño sino en otro sueño. Y Schopenhauer sueña con escapar de esta vertiginosa carrera que es, según su propia imagen, como la del ratón que corre en la rueda; escapar de ella saltando hacia arriba, subiendo por esa escala vertical que le ha de llevar al mundo platónico de la pura contemplación. Vana ilusión, imaginamos que le diría con su acento maño el pintor. El prisionero liberado que con grandes trabajos asciende por la empinada cuesta acaba convenciéndose de que no hay exterior de la caverna. Para Goya solo hay una manera de evadirse de esta ciénaga en la que hierve la excitación, y es cayendo en ella, ahondándose en ella. Caer y caer hasta salir de sí mismo y del mundo para exponerse a la Intemperie de la que todo nace.

En el espacio indefinido y sin direcciones de las Pinturas negras y de la serie de los Disparates, asistimos a una deconstrucción del mundo representado que había encontrado su fundamento en la conciencia y en el mundo de intenciones de un sujeto. Goya nos obliga a entrar en esta oscura región como el célebre perro que pintó en una de las paredes de su casa y que tan poco se parece al caniche de compañía de Schopenhauer (y que le hacía sentirse después de todo sujeto, amo): ignoramos dónde estamos, o dónde flotamos, o hacia dónde nos hundimos. Como aquel desamparado animal miramos hacia arriba, acaso con la esperanza de encontrar todavía un amo, un señor que nos indique un camino. Pero no hay caminos en este mundo sin mundo. Sabemos que todavía estamos vivos porque sentimos en la carne las dentelladas del deseo, y también porque nos hiere y nos duele la indiferencia de este espacio. Por mucho que nos estiremos no hacemos pie, y es esta pérdida de suelo lo que nos produce en la boca del estómago una angustiosa sensación de vértigo.

La pintura occidental llevaba mucho tiempo plasmando la representación del mundo (o del mundo como representación). El Goya de la Noche (porque también hubo un Goya que edificaba a la manera del Día) se puso a pintar lo que ya no se puede pintar porque desborda los límites de la representación, como un anuncio de lo que en otro contexto Schopenhauer llamaría la cosa en sí, la ciega voluntad a la que le son indiferentes y ajenas las categorías humanas. Solo un pintor con la capacidad de visión de Goya supo ver todo lo que no había sido posible someter a la luz de la Razón, lo que no se deja comprender como forma ni como claridad.

La Revolución francesa, al trastocar el orden social, acabaría trastocando también los ideales de la razón, de la justicia y de la verdad. No hay refugio en ese orden de sentido que llamamos mundo; mas tampoco lo hay en la subjetividad. En los Disparates y en las Pinturas negras no solo se vacía y despoja de cualquier referencia el espacio de la representación. También el sujeto pierde todo su fundamento. La serie de los Disparates se enmarca en ese espacio sin marco ni asideros en el que ya no hay sitio ni para la naturaleza, ese valor hasta ahora seguro a cuyo magisterio siempre podía apelar el arte, ni tampoco para esa forma moderna de conquista y dominio sobre el mundo que es la conciencia y que acaba encerrando la realidad en las representaciones de un sujeto. Cuando ya no podemos reproducir el mundo, ni soñarlo; cuando somos incapaces de encontrar un asidero por medio de la razón o del mito, no nos queda sino aletear inútilmente en el vacío, como esos hombres que en el aire de la noche mueven sus alas murcilaginosas de Modo de volar. Ello si pensamos en los humanos de alto vuelo, acaso los filósofos o los propios artistas que aspiran todavía a salirse por arriba de este mundo gracias al arte; pero como muestran las recurrentes figuras de caída de Francisco de Goya, todos, también los espíritus más elevados, caerán una y otra vez en esta jaula de grillos en la que se agita el deseo, la avidez, el afán, esto es, aquello que no responde ni a la plenitud del ser ni a la pureza de la nada.

Schopenhauer sueña con escapar de esta vertiginosa carrera que es, según su propia imagen, como la del ratón que corre en la rueda; escapar de ella saltando hacia arriba, subiendo por esa escala vertical que le ha de llevar al mundo platónico de la pura contemplación. Para Goya solo hay una manera de evadirse de esta ciénaga en la que hierve la excitación, y es cayendo en ella, ahondándose en ella

«Modo de volar»

Al pintor y al filósofo no les queda sino asumir el corazón irracional de la existencia. Y les queda también la compasión de quien se reconoce a sí mismo en todos los seres y por la que superamos el principio de individuación para sentirnos dolorosamente conectados, pero sin esperanza de superación, con un mundo cuya esencia es la miseria y el dolor. En Goya son frecuentes los dibujos y estampas en los que expresa la conmiseración por esta humanidad doliente que él ejemplifica en la figura de una joven mujer, desamparada en la soledad de una prisión o víctima del rapto o la violación, sin que un sentido ultraterreno pueda consolar de tanto sufrimiento.

«Nada. Ello dirá»

Esto es lo que hay, parecen querer decir el filósofo y el artista. Esto y nada más. Detrás de este mundo solo se esconde la nada. Nichts: es la palabra con la que concluye el alemán su obra fundamental. Es lo que escribe en castellano el esqueleto que sale de su tumba en el grabado más nihilista de los Desastres de la guerra. Schopenhauer sueña con ser un hombre que renuncia a la voluntad, pero Goya sabe que de este sueño que es la vida solo se puede salir para entrar de nuevo en él, una y otra vez.

Notas

1 Johann Wolfgang Goethe, Las penas del joven Werther. Gredos, p. 121. Madrid, 2002.

2 Arthur Schopenhauer, Der Handschriftliche. Edición de Arthur Hübscher. IV, p. 109. Múnich, 1985.

3 Ernst Jünger, Sobre el dolor. Tusquets, p. 75. Barcelona, 1995.

4 Ib., p. 15.

5 Arthur Schopenhauer, Der Handschriftliche. Edición de Arthur Hübscher. Múnich, 1985, II, 73.

*Este artículo se publicó originalmente en el nº 1 de la revista FILOSOFÍA&CO, de venta en librerías.

Deja un comentario