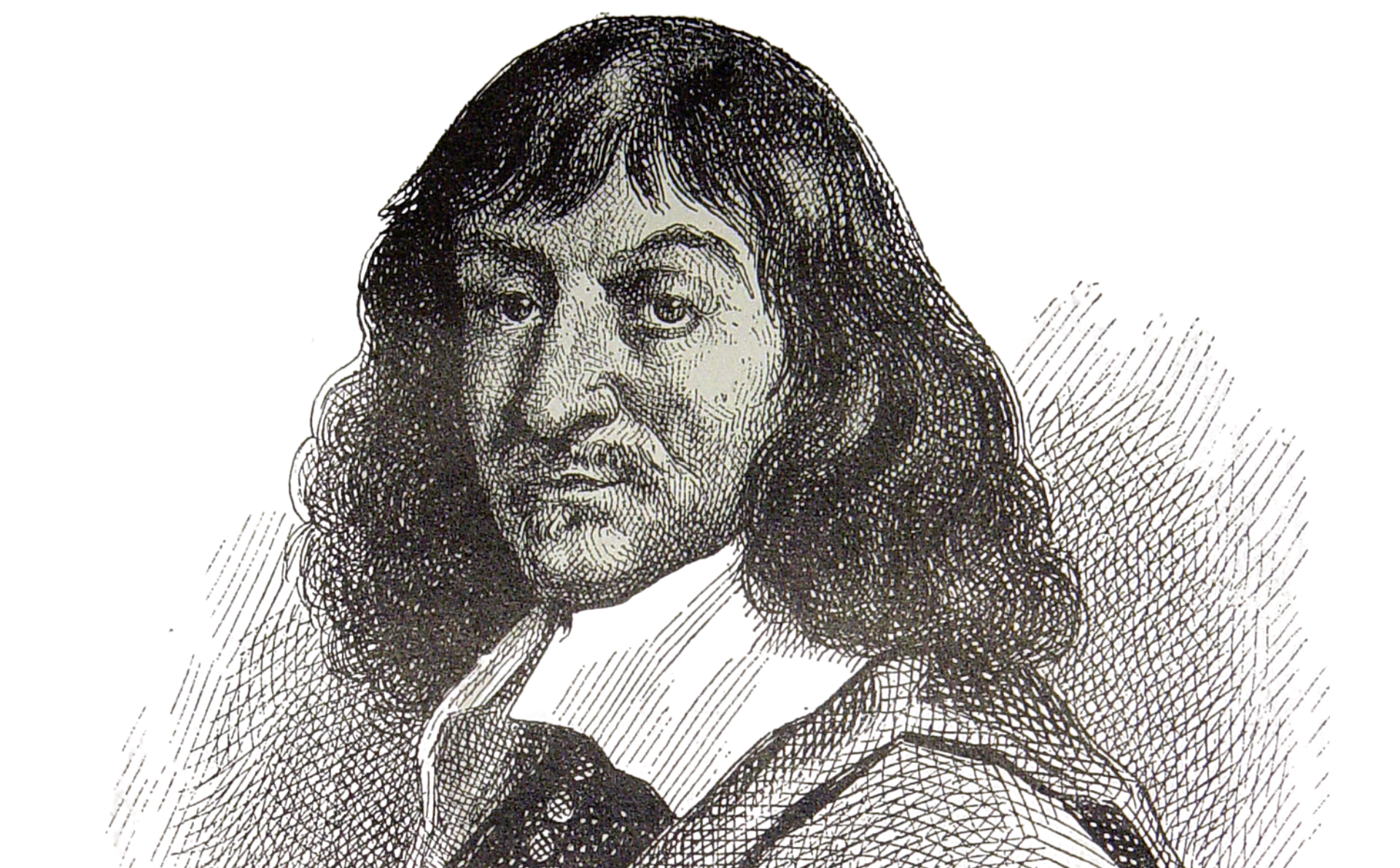

El error en Descartes

Descartes define así el error:

«[…] el error no es una pura negación, es decir, no es el simple defecto o ausencia de alguna perfección que no me es debida, sino más bien una privación de algún conocimiento que parece que yo debería poseer».

Meditaciones metafísicas, cuarta parte, p. 193.

El punto clave radica en el conocimiento y es que, en el pensamiento cartesiano, el error depende del libre albedrío de la persona, de cómo lo empleamos y hacia dónde lo dirigimos. Especialmente nos adentramos en la relación que se produce entre voluntad y entendimiento en el ser humano. Dice Descartes:

«[…] ¿De dónde nacen mis errores? A saber, de que, al ser la voluntad mucho más amplia y más extensa que el entendimiento, no la contengo dentro de los mismos límites, sino que la extiendo también a las cosas que no entiendo; con respecto a las cuales, como ella es indiferente, se extravía muy fácilmente y escoge el mal por el bien, o lo falso por lo verdadero. Lo que hace que yo me engañe y peque».

Meditaciones metafísicas, cuarta parte, p. 196.

Por todo ello, el conocimiento es fundamental para que la persona pueda elegir de una manera correcta las decisiones más adecuadas a las distintas circunstancias. En las Reglas para la dirección del espíritu, Descartes elabora un total de XXI que el ser humano ha de seguir para dirigir al espíritu de la mejor manera posible. La Regla I lleva por título «El fin de los estudios debe ser la dirección del espíritu para que emita juicios sólidos y verdaderos de todo lo que se le presente».

Descartes está defendiendo la unidad de las ciencias, ya que entiende que todas ellas, esto es, los conocimientos, están tan enlazados entre sí que se han de aprender en conjunto y no por separado si se quiere alcanzar la verdad.

«Hemos de pensar que están enlazadas de tal modo entre sí todas las ciencias, que es mucho más fácil aprenderlas todas juntas a la vez, que separar a una sola de ellas de las demás. Así pues, si alguien quiere investigar seriamente la verdad de las cosas, no debe elegir una ciencia determinada, pues todas están entre sí enlazadas y dependiendo unas de otras recíprocamente; sino que piense tan solo en acrecentar la luz natural de la razón, no para resolver esta o aquella dificultad de escuela, sino para que en cada circunstancia de la vida el entendimiento muestre a la voluntad qué ha de elegir».

Reglas para la dirección del espíritu, 2018, p. 80.

Pues bien, pasemos a continuación a mostrar qué papel desempeñan en el pensamiento cartesiano tanto la voluntad como el entendimiento.

En el pensamiento cartesiano, el error depende del libre albedrío de la persona, de cómo lo empleamos y hacia dónde lo dirigimos

Voluntad y entendimiento

La voluntad y el entendimiento son dos aspectos fundamentales en el ser humano. Por un lado, podríamos decir que la voluntad es la facultad que tiene la persona de decidir y guiar su propia conducta, sus propios actos; por otro lado, el entendimiento es esa faceta que permite a la persona pensar los objetos de una manera discursiva, concediendo, pues, la disertación.

Por tanto, tenemos que el entendimiento alberga en sí mismo la capacidad de hacer conclusiones, deducciones, comparaciones o juicios acerca de un determinado objeto o acontecimiento; la voluntad, motivada por el entendimiento, da lugar a las acciones de la persona. Así pues, el ser humano está compuesto de entendimiento, que da lugar al conocimiento una vez fundamentado, y voluntad, que realiza acciones en función de ese ordenamiento producido en el primero.

Ahora bien, si el ser humano hace sus actos en función de su entendimiento, pasemos a una pregunta de vital importancia, ¿aquellos actos inadecuados por qué son producidos? Descartes nos dice lo siguiente en su carta a Mersenne, el 27 de abril de 1637:

«Me parece que la doctrina común de la Escuela es que voluntas non fertur in malum, nisi quatenus ei sub aliqua rationi boni repraesentatur ab intellectu (La voluntad no se entrega al mal sino en cuanto que el entendimiento se lo representa bajo alguna especie de bien), de donde procede este dicho: omnis peccans est ignorans (todo el que peca es ignorante), de suerte que si el entendimiento nunca representase a la voluntad como un bien nada de lo que no lo fuera, esta no podría fallar en su elección». Descartes, 2020, p. 5.

Lo que observamos es que el autor muestra que las acciones incorrectas por parte de la persona tiene como fundamento su propio entendimiento, el cual ha sido ordenado de una manera inadecuada dando lugar a conclusiones o deducciones inciertas. Al realizar acciones, los seres humanos pensamos, a priori, la situación del entorno, lo que puede llegar a resultar más favorable, y, ante ello, es nuestro entendimiento acerca de las cosas el que nos dice qué está sucediendo, es el que nos representa las cosas y, a partir de ahí, decidimos tomar una elección.

Sin embargo, si nuestro entendimiento se encuentra confuso en el sentido de representar algo como bueno cuando realmente no lo es, produce que la acción del ser humano no sea la adecuada. De ahí que el pecado o las malas conductas se produzcan debido a la ignorancia, a que no sabe qué es lo correcto, qué es lo bondadoso. Por todo ello, resulta de vital importancia que la persona trabaje a este efecto, es decir, que intente construir su entendimiento de la manera más perfecta posible, de lo contrario podríamos obtener unas acciones guiadas por direcciones incorrectas.

Y sí, en efecto, Descartes está pensando, en cierto modo, en lo que decía Sócrates, quien sostiene que el mal procede de la ignorancia hacia el bien. Tenemos, pues, una idea clara: la voluntad del ser humano tiene su origen en el entendimiento, el cual si está construido de manera equívoca nos llevará a conclusiones o actos erróneos. De ahí deriva que ex magna luce in intellectu sequitur magna propensio in voluntate (Descartes, 2020, p 40), es decir, de una gran luz en el intelecto se sigue una gran propensión en la voluntad.

Para obtener un entendimiento que se acerque lo máximo posible a la verdad, y con ello dejar a un lado el error, hay que centrarse en aspectos diferentes como, por ejemplo, si no sabemos algo con certeza es mejor hacer epojé, en cierto modo, de la situación, no ir de sabelotodo, sino ser conscientes tanto de los límites como de los conocimientos que poseemos.

Esto que acabamos de comentar recibe el nombre, según lo ha llamado Descartes, de «estado de indiferencia». En una carta escrita por nuestro filósofo seguramente al mismo remitente que la primera, Mersenne, del 27 de mayo de 1641 dice lo siguiente:

«Deseo en primer lugar que se observe que la indiferencia me parece significar propiamente ese estado en el que se encuentra la voluntad cuando no es llevada, por el conocimiento de lo que es verdadero o de lo que es bueno, a seguir un partido más bien que otro».

Descartes, 2020, p. 19.

Observamos que este estado se refiere al hecho de cuando la voluntad se encuentra «aislada», separada del camino correcto, sin nada ni nadie que le pueda dar orientaciones o indicaciones del lugar al que ha de dirigirse. De ahí que el trabajar de manera constante la razón para que se torne lo más perfecta posible sea un hecho fundamental. En la primera parte del Discurso del método Descartes nos dice que «el buen sentido o razón es la mejor cosa repartida del mundo»; la cuestión radica en qué hace el ser humano con ella.

Al realizar acciones, los seres humanos pensamos, a priori, la situación del entorno, lo que puede llegar a resultar más favorable, y, ante ello, es nuestro entendimiento acerca de las cosas el que nos dice qué está sucediendo, y, a partir de ahí, decidimos tomar una elección

La libertad como un pensamiento autónomo

Así pues, entramos de lleno en la libertad, la cual jugará un aspecto fundamental en la filosofía de este autor. Cabe resaltar, que los metafísicos habían creído que la libertad consiste en la realización de un acto, cualquiera, por parte de la persona. Sin embargo, con la llegada de nuestro metafísico este hecho cambia por completo, dado que la libertad no consiste en esto que hemos comentado, sino que entiende la libertad como un pensamiento autónomo que se muestra en el ejercicio de un pensamiento independiente más bien que en la producción de un acto creador.

Y es que, si nos paramos a reflexionar, para realizar un acto antes debemos pensar el acto, es decir, una persona tiene la libertad de elegir el camino que quiera, pero antes de escogerlo piensa qué le puede generar más satisfacción, qué puede ayudarle a mejorar en estos momentos, qué le haría feliz, etc. Incluso en el instinto la acción estaría encaminada por los pensamientos surgidos y transmitidos en milésimas de segundos. Ante una situación totalmente desconocida surge eso que llamamos instinto y que podríamos definir como aquello ante lo que, no sabiendo qué se debería hacer, se tienen diversas inclinaciones a lo que sería, bajo cada juicio, lo más correcto.

Ahora bien, en la metafísica cartesiana, el bien y el mal solo tienen sentido si se presupone la libertad de indiferencia de nuestro albedrío. Es decir, si esa libertad de indiferencia de nuestro propio albedrío no existiera, esta discusión sería en vano porque no habría elección. La elección se acaba cuando comienza la determinación. Si todo está determinado y está, digamos, «escrito», la acción del ser humano sería nula respecto a esto, puesto que carecería de sentido actuar cuando algo ya está establecido, predeterminado.

Ante una situación desconocida surge eso que llamamos instinto y que podríamos definir como aquello ante lo que, no sabiendo qué se debería hacer, se tienen diversas inclinaciones a lo que sería, bajo cada juicio, lo más correcto

Pues bien, esta voluntad y entendimiento son propios del ser humano, ningún otro ser vivo puede llegar a asemejarse a estas capacidades con sus propias características, y a esta disputa. ¿Qué sucede, por ejemplo, con los animales? ¿También tienen una voluntad que es guiada por el entendimiento? Este es un hecho que Descartes resuelve de la siguiente manera en su carta al Marqués de Newcastle del 23 de noviembre de 1646:

«En cuanto al entendimiento y pensamiento que algunos atribuyen a los animales, no puedo compartir su opinión. No es que me quede yo en eso que se dice de que los hombres tienen un imperio absoluto sobre todos los demás animales, pues reconozco que los hay más fuertes que nosotros, y creo también que pueden haber algunos que dispongan de astucias naturales capaces de engañar a los hombres más finos. Sin embargo, considero que solo nos imitan o superan en aquellas de nuestras acciones que no son conducidas por nuestro pensamiento; pues sucede a menudo que caminamos y comemos sin pensar en modo alguno en que lo hacemos».

Descartes, 2020, p. 68.

De esta carta es importante resaltar dos aspectos. En primer lugar, Descartes no sigue esa concepción de que los seres humanos son superiores a los animales e, incluso, mejores que ellos en algunos aspectos. Esto es fácil de corroborar observando, por ejemplo, a los chimpancés, los cuales utilizan todo su ingenio para elaborar técnicas o utensilios que les permita alimentarse en diferentes ocasiones como la conocida «pesca de termitas»; también pueden llegar a tener sentimientos tan fuertes como los delfines, etc.

En segundo lugar, se abre la disputa: para este autor la similitud que tenemos entre los seres humanos y los animales radica, principalmente y en cuanto al asunto que nos conlleva, en los actos que realizamos en los cuales el pensamiento no desempeña un papel fundamental.

Finalmente, la posición de Descartes la podemos resumir de la siguiente manera: el ser humano está compuesto, entre otras cosas, por voluntad y entendimiento. La voluntad radica, principalmente, en la actitud de la persona misma a seguir sus propias decisiones. Ahora bien, estas decisiones podrán ser erróneas si el entendimiento está construido de una manera equívoca y todo ello se muestra en el estado de indiferencia.

Deja un comentario