El mejor gobierno de todos comienza por el cultivo y la educación de cada uno. Solo de esta manera se consigue llenar de sentido una democracia que parece haber sido vaciada de significado. Solo individuos iguales en sus derechos, informados y libres en sus decisiones harán que el gobierno vuelva a tener sentido y la gobernanza merezca la pena.

Por Javier Sádaba, filósofo

Se ha hablado hasta la saciedad de educación para la ciudadanía. Se han escrito no pocos libros sobre el tema y se ha colocado dicha educación para la ciudadanía como una especie de piedra angular de una sociedad supuestamente democrática. Poco se ha dicho sobre lo que es ser ciudadano, a no ser que uno se quede con la trivial expresión de que es aquel que vive en una ciudad y no en un medio rural. En este caso, día a día aumenta el numero de ciudadanos, puesto que la huida del campo y la extensión de las ciudades se está produciendo a un ritmo acelerado. Pero pocas veces se refiere quien usa la palabra ciudadano, sea desde el medio que sea, al hecho incuestionable, hasta ahora, de que el ciudadano, aparte de otras características a las que enseguida haré referencia, es un mundano, un terráqueo, un individuo perdido en un diminuto planeta dentro de una las innumerables galaxias que conocemos de lo que, con mayúscula, llamamos Universo. Puede ser que pronto salgamos de la tierra e incluso que nuestra inteligencia desborde la que en este momento poseemos. Pero, hasta que llegue o no llegue esa situación, hemos de enfrentarnos con nuestra mundanidad, con el mundo que nos ha tocado en suerte, con el mundo real, a veces tan real que nos aplasta.

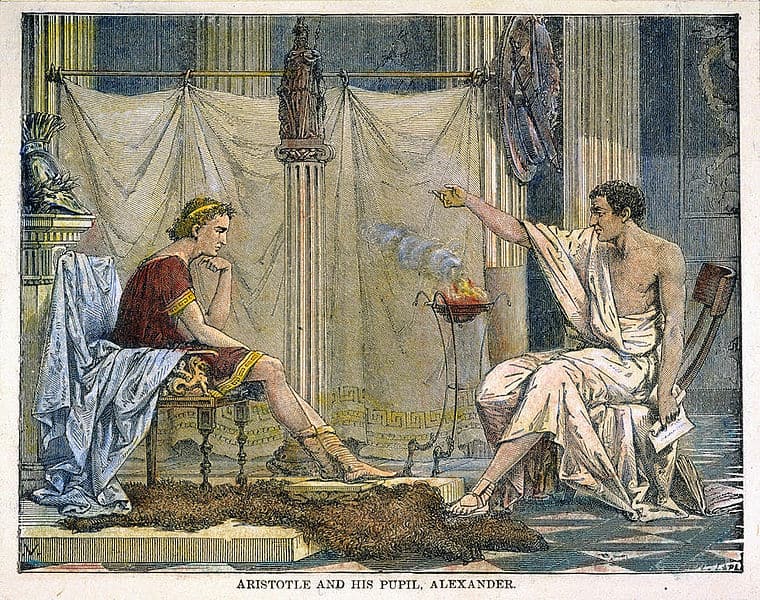

La educación del «pueblo»

En ese mundo algunos pensamos que lo más importante es la educación del pueblo. La palabra «pueblo» no está elegida al azar. Se la ha definido de muchas maneras. Yo la entiendo como población, conjunto de individuos, antes o independientemente de que se conviertan en lo que llamamos ciudadanos de un Estado. La tomo como punto de partida de una organización que ha de tener como base la educación. La educación sería su gozne principal.

Deja un comentario