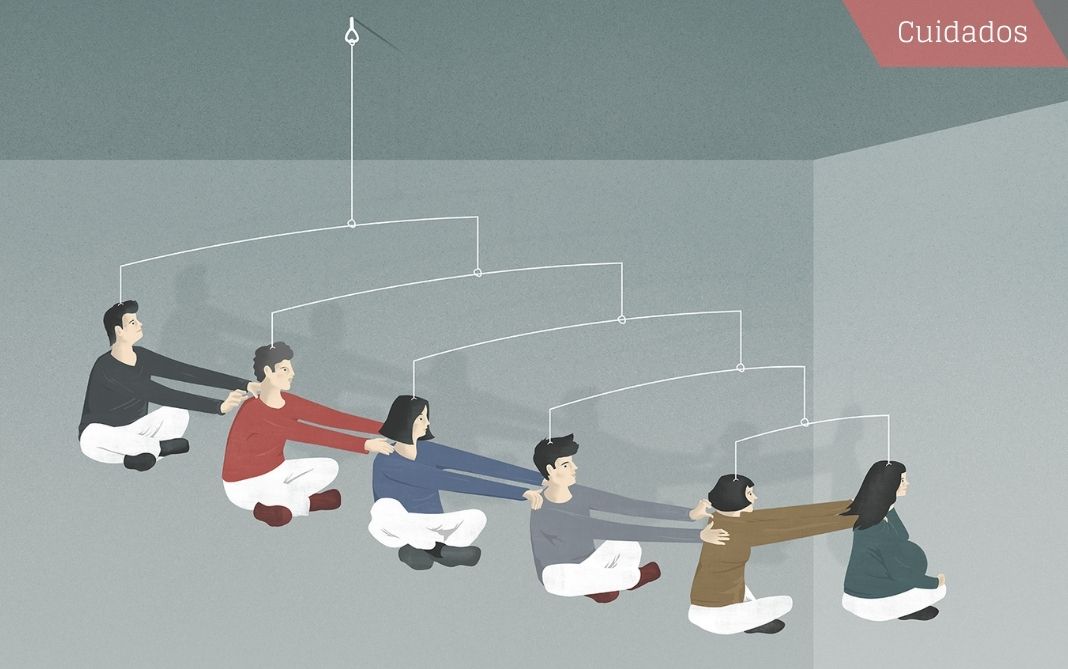

La Real Academia de la Lengua Española afirma que cogitare, pensar, anda detrás del verbo cuidar. Y no hace falta saber latín para que al menos suene la expresión cogito ergo sum que popularizó Descartes. Pienso, luego existo, claro que sí; pero también cuido, luego existo. En este artículo se exploran las relaciones del cuidar y los cuidados con la filosofía, empezando por lo mucho que los animales nos enseñan sobre la compasión, la cooperación y la asistencia.

En uno de sus Diálogos más famosos, Platón pone en boca de Sócrates –el considerado, a menudo, padre de la filosofía en Occidente– esta reivindicación de sí mismo y de su profesión igualándola con la de su madre, la partera:

Sócrates: Pues bien, pobre inocente, ¿no has oído decir que yo soy hijo de Fenarete, partera muy hábil y de renombre?

Teeteto: Sí, lo he oído.

Sócrates: ¿Y no has oído también que yo ejerzo la misma profesión?

Teeteto: No.

Sócrates: Pues has de saber que es muy cierto.

Sócrates sacando pecho como cuidador, poniéndose a sí mismo la medalla al cuidado. ¿Hubiera sido otra la historia de la filosofía si se hubiese dejado estar ahí? Porque luego Platón, el gran amigo del binarismo, le metió un poco de lo suyo al diálogo, explicando que el oficio de Sócrates y las parteras era básicamente igual, «pero difiere en que yo lo ejerzo sobre los hombres y no sobre las mujeres, y en que asisten al alumbramiento, no los cuerpos, sino las almas». Nunca estaremos seguros de cuánto hay de Sócrates puro en estas afirmaciones y cuánto de Sócrates pasado por el filtro platónico, pero es estimulante la alianza entre cuidados y pensamiento prendiendo la mecha de la filosofía Occidental.

No fue eso lo que ocurrió: al hijo de la partera lo condenaron a muerte por intervenir con sus particulares métodos en la polis y llenar las cabezas de los jóvenes de supuestas ideas subversivas; y a los cuidados no hizo falta porque estaban lo suficientemente relegados ya como para suponer incordio alguno. Hasta ahí el sueño de una filosofía integradora de los cuidados como combustible para sí misma. Han tenido que pasar muchos siglos para que la filosofía haga el viaje de vuelta a los cuidados; ya con la compasión se ha llevado mejor a lo largo de su historia. Pero ese viaje no puede ni debe quedarse ahí, sino que tiene que remontarse aún más atrás, a los orígenes del ser humano y a su pasado compartido con los otros animales y muy especialmente con los primates. Ellos también son compasivos, cuidan y al mirarse en su espejo es posible extraer algunas claves que respondan a la pregunta por los cuidados.

Sócrates se reivindicó a sí mismo como cuidador, como hijo de la partera, afirmando que su madre y él tenían la misma profesión

Sé civilizado: cuida

La anécdota hizo fortuna a modo de hilo de Twitter –muy replicado– en la primavera de este 2020, en todo lo alto de la pandemia y cuando los cuidados eran la noticia más importante de cada día. La recogen diversos libros como Wisdom well said (La sabiduría bien dicha), donde su autor, Charles Francis, reúne historias, chistes o leyendas, que pueden ilustrar lo que es la condición humana, pero también el médico experto en paliativos Ira Byock la incluye en su obra El mejor cuidado posible. Se trata de la respuesta que la antropóloga Margaret Mead dio a un estudiante al preguntarle por el primer signo de civilización en una cultura: « (…) esperaba que Mead hablara de anzuelos, cacharros de arcilla o piedras para moler. Pero no. Mead dijo que el primer signo de civilización en una cultura antigua fue un fémur, un fémur que se había roto y luego sanado. Mead explicó que en el reino animal, si te rompes la pierna, estás muerto. No puedes huir del peligro, ni llegar al río para beber ni cazar para comer. Eres carne para bestias al acecho. Ningún animal sobrevive a una pierna rota el tiempo suficiente para que el hueso sane. Un fémur roto y posteriormente curado es la prueba de que alguien se ha tomado el tiempo necesario para quedarse con el que se cayó, ha vendado la herida, ha llevado al enfermo a un lugar seguro y la ha atendido y cuidado durante su recuperación. Pues bien, ayudando al otro en las dificultades es donde comienza la civilización, dijo Mead. ‘Nosotros damos lo mejor de nosotros mismos cuando servimos a los demás. Seamos civilizados’».

Según la antropóloga Margaret Mead, la huella de un fémur roto y luego sanado es el primer vestigio de civilización en una cultura antigua. Ella pone el cuidado en el origen de esta

Deja un comentario