Según la mitología griega, Prometeo era un titán amigo de los humanos, venerado por estos por robar el fuego a los dioses. Colérico, Zeus encadenó a Prometeo y mandó un águila para que se comiera su hígado. Este castigo se repetía todos los días, pues el hígado inmortal del titán se renovaba a diario. Un mito que, a lo largo de la historia de nuestra cultura, se ha reinterpretado en numerosas ocasiones.

Por Ophanim

«De Prometeo nos hablan cuatro leyendas. Según la primera, lo amarraron al Cáucaso por haber dado a conocer a los hombres los secretos divinos, y los dioses enviaron numerosas águilas a devorar su hígado, en continua renovación».

Franz Kafka, Prometeo (1931)

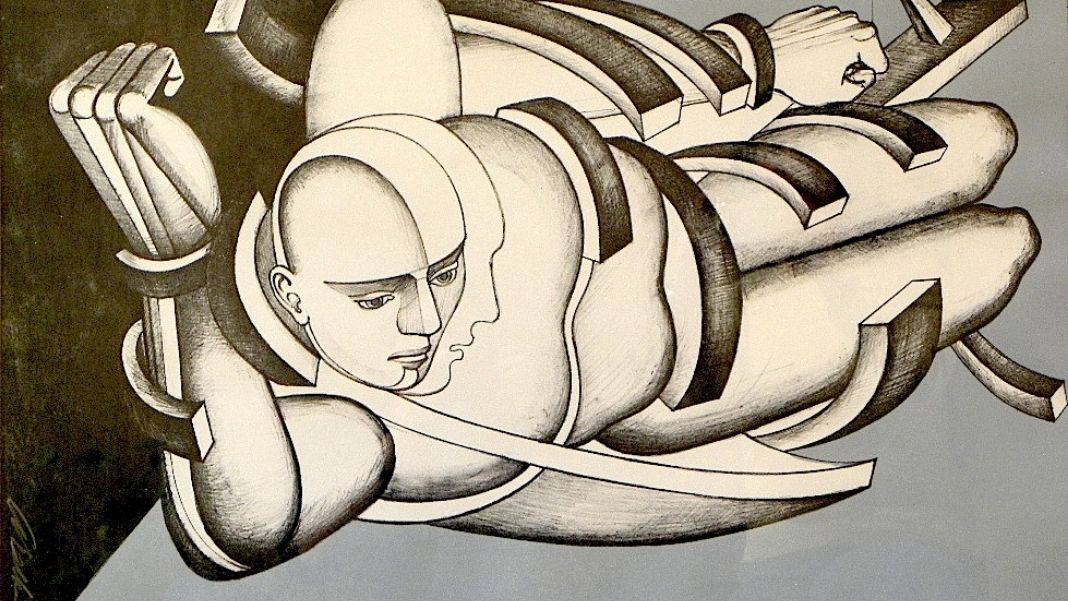

Permitámonos admirar a Prometeo en sufrimiento extático: he ahí la quijada desencajada, los ojos ajados inyectados en sangre, el germen de un débil gemido, canto fúnebre a las entrañas devoradas. Reprimamos el impulso de compararle con el rostro moribundo de cierto ídolo cristiano. Tras la inicial ira de los dioses acontece un silencio afilado. El secreto divino que lo condenó a un ciclo eterno de dolor y sanación no fue más que una débil llama.

Con el robo del fuego —la entrega del conocimiento—, el titán acortó la sima que distanciaba a los hombres de los dioses. Los humanos utilizaron con éxito los saberes prácticos, pero quisieron ocultar —con el pulso tembloroso— la naturaleza mortal que el propio fuego no dejaba de mostrarles. Decidieron entonces abandonarla: los dioses no están sujetos a las penurias ni a la vejez, sino que permanecen en eterna lozanía; los hombres, por su parte, se agrietan y mueren.

Heráclito, no sin razón, confería al alma la naturaleza misma del fuego, pues ambos compartían aquella esencia desconocida, un núcleo interno que debe permanecer inescrutable con tal de conservar intacto su hechizo. El alma ígnea, humana, está hecha para sufrir. En sus formas cambiantes reside la incertidumbre opresiva que nunca los hombres dejaron de repudiar. Un Voltaire marchito comentó en sus años de vejez: «No sé hacer más que resignarme y decirme que las moscas nacieron para ser comidas por las arañas, los hombres para ser devorados por las penas».

Tal vez por ello Occidente enarbolase la luz eléctrica como nueva antorcha. Hay cierta lascivia en la danza informe del fuego, sí, pero se encuentra del mismo modo ligada a la debilidad y efimeridad propias de la esencia humana. La luz eléctrica, siempre vigorosa, pretende alcanzar el ideal inmortal. Los hombres desbancan así al genio creador de la naturaleza con un torpe sustituto que, con todo, basta para controlar y distorsionar la realidad. «A nadie le gusta el dolor para sí mismo, o lo busca y desea tenerlo, apenas porque es dolor», escribía Cicerón.

El robo del fuego, que representa la creación de la tecnología por parte del hombre, nos acerca irremediablemente a los dioses, a la perfección. Pero, y por los mismos motivos, también nos recuerda nuestra alma inmortal, nuestra eterna situación precaria

Siempre los hombres engendraron mistificaciones para hacer la vida más llevadera. En las lenguas y mentes de nuestros ancestros manaban ríos de leche y miel, plácidas Arcadias; épocas anteriores a la existencia presente, marcada por el sufrimiento. En la era del hiperestímulo, de lo digital, las mistificaciones imitan la realidad sin sus «imperfecciones», valiéndose de la capacidad seductora de la luz eléctrica, nunca antes conocida.

Presenciamos, pues, la variante más sofisticada de los paraísos post-mortem en la vida moderna: una nueva Arcadia, cúmulo de distracciones que nos abstraen de nuestra propia naturaleza —de nuestra esencia magnética e incierta—, que estiliza y potencia el placer de una divinidad artificial. El alma eléctrica, sustituta sintética del alma ígnea, busca derribar la incertidumbre inherente a su antecesora. Este es el centro del hombre moderno: sin demonios floreciendo desde las aristas más recónditas y lúgubres de su ser, adormilado en una tierra prometida de acero y cemento.

«¿Quién es usted? Usted es quien usted quiera que sea», grita alguien, y nos complace. «¿Quiere ser extrovertido, interesante, irrepetible? Pruébese estas zapatillas y elija entre los treinta y cuatro colores disponibles aquel que se ajuste más a su personalidad. Usted tiene el poder», sigue diciendo.

Otros artículos sobre tecnología

«¿Quiere ser considerado, carismático? Opóngase a Alfa y muestre su lado más humanitario. ¿Prefiere una posición menos polémica? Grite a pleno pulmón su devoción por esta serie. ¿De repente siente un brote de rebeldía? Muéstrese con esta camiseta de un grupo antisistema en redes sociales. ¿Qué piensa del conflicto en Beta? ¿La nueva temporada primavera-verano no le resulta tan horrenda como al resto de individuos? ¿Piensa que todo el mundo tiene derecho a ser único como usted? ¿Rojo o azul? ¿Tortilla de patata con o sin cebolla? Responda: de ello depende su identidad». La identidad como máscara que oculta una existencia vacía.

Pero eso no importa. Ahora somos dioses, ¿cierto? Nos mantenemos jóvenes, no existen para nosotros el tiempo ni la muerte, dominamos las fuerzas de la naturaleza, sepultamos los dolores sin aprender a sanarlos. No hay lapso entre nuestros deseos y su satisfacción, ni rebeldía furiosa. Nos volvemos entonces mansos, perezosos, moldeables. Nuestra carne se mantiene fresca, nuestro espíritu languidece, se retuerce… y muere.

Pero aún nuestra mente abotargada consigue emitir un cántico triunfal que ya Ortega y Gasset había identificado cien años antes y en torno al cual se forma el alma contemporánea: «Vivir no es encontrar limitación alguna, por lo tanto, abandonarse tranquilamente a sí mismo. Prácticamente nada es imposible, nada es peligroso y, en principio, nadie es superior a nadie».

La tecnología, al menos en nuestra sociedad del hiperestímulo, ha colonizado, incluso, nuestra identidad

Con este pensamiento alzan el vuelo nuevos ícaros, sin percatarse de que será el sol aquello que derretirá sus alas. De seguir este camino, tal fin nos espera: el corazón asomando entre los labios en plena caída, latiendo en un frenesí que asfixia los sentidos. El suelo precipitándose hacia nosotros. La ansiada comprensión de la existencia emitida —solo entonces— en alguna máxima inefable. El roce de la inmortalidad con la yema de los dedos. Entre el cielo y la tierra, entre la vida y la muerte, el frágil destello de un alma ardiente que se abisma en la negrura.

Pese a ello, no podemos decir que ese sendero hacia un destino aciago esté aún construido. «Caminante, no hay camino», recordaba Machado. Como se da un tierno beso en la mejilla, «se hace camino al andar».

Sobre la autora

Ophanim tiene 17 años. Siempre tiene la nariz hundida en un libro. La afirmación del sabio Qohélet, «No hay nada nuevo bajo el sol», le mantiene los pies en la tierra.

Deja un comentario