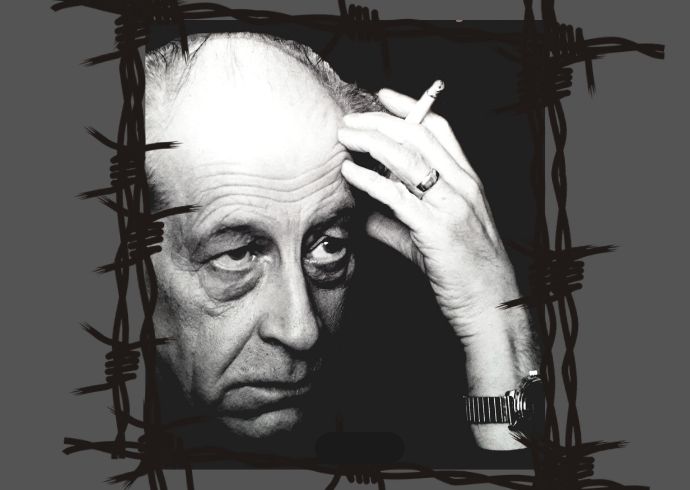

«Mucho después leyó por casualidad un ensayo Sobre la tortura de un hombre de apellido francés, pero que era austriaco y vivía en Bélgica (…), en este ensayo quedaba expresado lo que ni ella ni todos los periodistas podían expresar, lo que ni las víctimas supervivientes se atrevían a decir». Con estas palabras hablaba inequívocamente de Jean Améry la escritora y poeta austriaca Ingeborg Bachmann. Lo hacía desde la ficción, en el relato Tres senderos hacia el lago: «(…) era evidente que él había necesitado muchos años para atravesar la superficie de hechos aterradores y para entender esas páginas, que sin duda pocos leerían, hacía falta una capacidad muy distinta de la que produce un pequeño horror pasajero, pues aquel hombre trata de descubrir en la destrucción del espíritu lo que le había ocurrido a él mismo, y averiguar de qué manera un ser humano se había transformado y aniquilado realmente y, pese a saberlo, seguía viviendo».

Deja un comentario